DIAL D 2816 du 1er au 15 juillet 2005

Mots-clefs:

Eglise catholique

Démographie

Ville

Pastorale

BRESIL

ANNÉE

BRESIL : POURQUOI LE PANORAMA RELIGIEUX

DU BRESIL A-T-IL TANT CHANGÉ ?

I. LA SITUATION DE L'EGLISE CATHOLIQUE

Dans les deux dossiers qui suivent, Dial publie le document intitulé Pourquoi le panorama religieux du Brésil a-t-il tant changé ?, rédigé par Alberto Antoniazzi et publié en encart dans le Bulletin hebdomadaire de la Conférence nationale des évêques brésiliens (CNBB), les 18 et 24 novembre 2004. La situation de l’Eglise catholique, qui connaît une baisse réelle en pourcentage de la population brésilienne fait l’objet de ce premier dossier, celle des Eglises évangéliques, dont la croissance est effective, est présentée dans le dossier suivant ainsi que la situation des « autres religions » et des « sans-religion ». L’auteur, après avoir fait un état précis des lieux, propose des hypothèses explicatives des changements en cours.

Entre

1991 et 2000, le pourcentage des catholiques a baissé de 83,3%

à 73,9%, celui des évangéliques a augmenté

de 9% à 15,6%, celui des « sans-religion » est monté

de 4,7 % à 7,4 %.

Comment comprendre ce changement ? Quelle est la responsabilité

de l’Eglise catholique ?

Les résultats du recensement de 2000 relatifs aux religions ont

été publiés il y a pas mal de temps, mais - sauf

erreur de ma part – il y eut peu de débats sur les changements

observés ni sur les causes. Quelques spéculations ou cris

d’alarme ne manquèrent pas à l’occasion de la

publication des données, mais leur présentation pourtant

soigneuse et efficace dans le bel Atlas da Filiação

Religiosa n’a pas motivé, du moins dans le cercle des

pasteurs et théologiens de l’Eglise catholique, une analyse

ni un débat approfondis.

La raison de ce silence est peut-être la complexité du

sujet et aussi la surprise. De fait, la diversité religieuse

au Brésil est impressionnante et une tentative de discerner les

causes des changements n’est pas un travail facile. C’est

pourquoi, avec la prudence nécessaire face à ce défi,

je vais tenter de proposer quelques réflexions. Je m’efforcerai,

principalement, d’éviter un discours vague et simpliste

pour aborder des aspects divers – et selon moi importants –

qui doivent être considérés.

Pour cela, à la lumière des données de l’Institut

brésilien de géographie et statistique (IBGE), de l’Atlas

cité, du Centre de statistique religieuse et de recherches sociales

(CERIS) sur les structures et ressources humaines de l’Eglise catholique,

d’études de sociologie religieuse, j’examinerai les

diverses familles religieuses et leurs différences, les mettant

en relation - si possible - avec le contexte culturel où elles

se situent. Pour cela, je traiterai séparément des catholiques,

des évangéliques, des autres religions et des «

sans-religion ».

Je ne prétends pas, évidemment, être exhaustif ou

offrir une vision complète du phénomène. Je me

limiterai à indiquer ce qui peut aider les catholiques (mais

aussi les autres personnes intéressées) à comprendre

les changements récents que sont arrivés et continuent

de se produire.

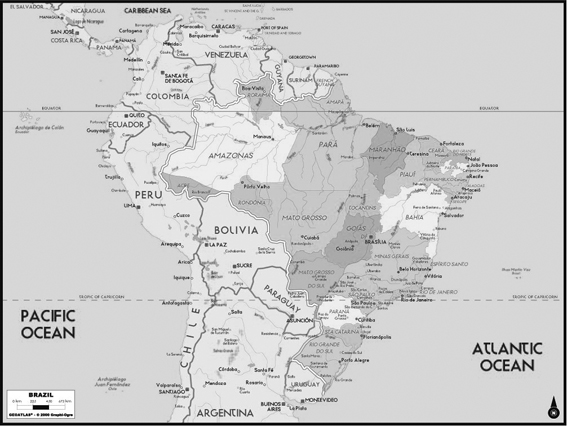

L’expansion géographique de la diversité religieuse

Avant d’aborder des thèmes spécifiques, nous allons

tenter un regard global sur le phénomène de la «

diversité religieuse ».

Le Brésil, jusqu’aux années 70 du XXe siècle,

paraissait un pays catholique, où la religion catholique non

seulement était celle de la majorité, mais avait presque

le monopole des croyances et attitudes religieuses. Le recensement de

1980 enregistra, pour la première fois dans l’histoire du

Brésil, un pourcentage de catholiques inférieur, quoique

de peu, à 90%. Comme on l’a vu, ce pourcentage a diminué

dans les recensements suivants : 83,3% en 1991 et 73,9% en 2000.

Nous avons ainsi un processus de diversification religieuse où

croissent les Eglises évangéliques (traditionnelles ou

pentecôtistes) et les « sans-religion ». Les autres

religions (spiritisme, umbanda, religions orientales, judaïsme,

islam…) stagnent depuis 1980 aux environs de 3% de la population

brésilienne. Le processus n’a pas la même intensité

dans tout le Brésil. En 1980, l’unique Etat ayant un indice

élevé de diversité religieuse est celui du Rondônia.

Les autres régions du Nord du pays (l’Amazonie) montrent

aussi une tendance, quoique commençante, dans le sens d’une

diversification. Aux catholiques s’ajoutent spécialement

les évangéliques pentecôtistes. Dans tous ces cas,

nous sommes devant une population qui comporte un nombre important de

migrants, qui viennent occuper des zones du territoire national encore

en friche.

Une

tendance à la diversification religieuse apparaît aussi

dans une région différente, celle des Etats d’Espírito

Santo et de Rio de Janeiro. Ici la diversification paraît liée

aux Eglises évangéliques plus traditionnelles (y compris

un nombre significatif de luthériens, descendants d’immigrants

allemands, dans l’Espirito Santo) et à son expansion dans

les régions proches (par exemple Governador Valadares dans l’Etat

du Minais Gerais).

Les cartes de 1991 et 2000 confirment les tendances de 1980. Le Rondônia

et l’Amazonie présentent l’indice le plus élevé

de diversification religieuse et la diversité caractéristique

des Etats de Rio et d’Espírito Santo pénètre

plus au nord (au sud de l'Etat de Bahia) et s’étend par

le littoral brésilien au sud (São Paulo et Paraná).

En 2000, la diversité religieuse se manifeste dans les grandes

métropoles, spécialement par l’accroissement du nombre

des pentecôtistes et des « sans religion ». En général,

la diversité religieuse tend à devenir une réalité

commune à tout le Brésil, à l’exception de

trois régions: le Sertão du Nordeste ; l’intérieur

du Minais Gerais ; l’intérieur du Paraná, Santa Catarina

et Rio Grande do Sul. (…)

Force et faiblesse de la présence catholique

L’évidence de la diversité des situations apparaît

en premier lieu quand on compare le pourcentage de catholiques par Etat.

Selon le recensement de 2000, il y avait des Etats « plus catholiques

» et d’autres qui l’étaient moins. Voici la classification

respective :

Etats ayant le plus fort pourcentage de catholiques :

Piauí : 91,3%

Ceará : 84,9%

Paraíba : 84,2%

Maranhão : 83%

Minas Gerais : 78,8%

De même au sud de Santa Catarina et au nord du Rio Grande do Sul

il y a plus de 85% de catholiques.

Etats ayant le plus faible pourcentage de catholiques :

Rio de Janeiro : 57,2%

Rondônia : 57,5%

Espíritu Santo : 60,9%

La carte du catholicisme

Comme on le voit, les différences sont actuellement très

expressives. Mais une étude plus détaillée des

cartes donne d’autres indications précieuses. Par exemple,

le Nordeste – qui présente l’indice le plus élevé

de catholiques, au moins dans les quatre Etats cités plus haut,

présente en réalité des pourcentages très

élevés dans l’intérieur, dans le sertão,

et des pourcentages faibles sur le littoral, de Recife au sud de Bahia.

Ceci suggère (et l’histoire me semble le confirmer) que

nous sommes devant deux (ou plus ?) situations religieuses et culturelles

bien différentes : le catholicisme de l’intérieur

a un caractère plus pénitentiel et a été

marqué par les missions populaires des capucins, franciscains

et autres religieux depuis le XVIIe siècle ; le littoral conserve

un catholicisme plus festif, lié à la dévotion

aux saints, mais moins austère et même assez libéral

en matière de coutumes. Et dans les villes du littoral des tendances

peu disposées à accepter la hiérarchie ecclésiastique

se manifestèrent dès le XVIIIe siècle, révélant

un sens critique propre à qui vit dans un milieu où il

y a davantage de possibilités de choix. En ce cas, les racines

de la situation actuelle s’établissent dans un contexte

historique très ancien, antérieur à l’effort

modernisateur et romanisant de l’Eglise catholique de la seconde

moitié du XIXe et d’une bonne partie du XXe siècle.

On a observé que le catholicisme de l’intérieur du

Nordeste est inséré dans une population pauvre et de faible

scolarité. Mais il est certain que l’explication de la persistance

et de la vigueur du catholicisme local ne se réduit pas à

ces facteurs. L’autre noyau fort du catholicisme est constitué

par le sud de Santa Catarina et le nord de Rio Grande do Sul (des zones

de bon niveau de scolarisation et de revenus). C’est là

qu’on trouve très peu de pertes de fidèles et même

des zones où les catholiques n’ont pas du tout diminué

entre 1991 et 2000.

Les points les plus faibles de la carte catholique

Tournons maintenant notre attention vers les points faibles du catholicisme

au Brésil. Les pourcentages par Etat ont révélé

trois situations graves : Rio de Janeiro, Rondônia et Espíritu

Santo. Elles conduisent à une réflexion plus générale

: elles indiquent que des zones d’immigration et d’occupation

récente (comme le Rondônia et diverses zones du Nord et

Centre-Ouest) et des métropoles (comme Rio de Janeiro, mais aussi

São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife…) sont les plus

problématiques pour les catholiques. En ce qui concerne les métropoles,

il ne suffit pas de considérer les chiffres des capitales. Il

faut regarder principalement du côté des communes de la

couronne métropolitaine qui, durant les derniers 10-20 ans, ont

grandi énormément en population, tandis que les capitales

avaient une croissance inférieure à la moyenne nationale.

(…)

Mouvements de population et comportement de l’Eglise catholique.

Nous avons étudié les points faibles (du point de vue

géographique ou territorial) de l’Eglise catholique au Brésil.

Nous allons en chercher les causes. Elle sont certainement nombreuses

et complexes, mais cela n’avance guère de mettre le doigt

sur les changements culturels de caractère général

(modernisation, sécularisation, individualisme, subjectivisme,

relativisme, hédonisme…)

Ces changements affectent toutes les religions, mais, comme nous l’avons

vu, la capacité de leur résister ou d’en profiter

est très différente d’une religion à l’autre.

Au sujet des catholiques, nous nous limitons à considérer

deux facteurs bien concret : d’un côté, la possible

influence des migrations ou des mouvements de population au Brésil

qui paraissent contribuer à fragiliser le catholicisme ; de l’autre,

la réponse institutionnelle ou mieux, l’effort fait (ou

non) par l’Eglise pour mieux prendre en compte les populations

récemment arrivées dans les régions de peuplement

récent ou dans la périphérie des grandes métropoles.

(…)

Paraná

et Rondônia : deux pôles

Nous commençons par un exemple qui paraît assez significatif.

Le Paraná a eu un rythme de croissance démographique différent

du reste du pays. Après une forte croissance entre 1960 et 1970

(+63%), attirant un fort flux migratoire de l’extérieur,

sa croissance s’est réduite à des niveaux très

bas à partir de 1970 et il est devenu exportateur de «

main-d’œuvre » :

Augmentation en pourcentage de la population

|

Périodes

|

1970-1980

|

1980-1991

|

1991-2000

|

|

Paraná

|

10,7%

|

8,9%

|

13,2%

|

|

Brésil

|

28,2%

|

21,3%

|

15,4%

|

On sait qu’un bon nombre d’habitants du Paraná alla

au Rondônia dont l’évolution démographique

fut la suivante

|

Population Rondônia

|

Indice de croissance de la population

|

Population

|

|

En 1960

|

1961-1970

|

1971-1980

|

1981-1991

|

1992-2000

|

En 2000

|

|

71 000

|

+64,8%

|

+329,9%

|

+124,8%

|

+21,8%

|

1 378 000

|

Dans la même période, les paroisses catholiques passèrent

de 5 à 68 (augmentation de 1 360% tandis que la population croissait

de 1 840%). La population par paroisse passa de 14 200 habitants à

20 300 habitants (peu au-dessus de la moyenne nationale de 19 324 habitants).

Au Paraná, dans la même période, le nombre d’habitants

par paroisse passa de 18 100 (en 1960) à 13 000 (en 2000), un

chiffre bien inférieur à la moyenne nationale. En d’autres

termes, le Rondônia s’est dégradé dans la même

proportion que le Paraná s’est amélioré.

Une donnée complémentaire : en comparant les données

de l’Anuario Católico de 1977 avec les données

de 2000, pour le diocèse de Porto Velho (capitale du Rondônia)

nous avons, en 1977, 33 prêtres pour 112 208 habitants (moyenne

de 3 400 habitants par prêtre) ; en 2000, nous avons 42 prêtres

(augmentation de 27%) et 496 755 habitants (moyenne de 11 827 habitants

par prêtre ; augmentation de 342%). La dégradation de la

présence pastorale de l’Eglise catholique en Rondônia

dans cette période est évidente. (…)

Les régions métropolitaines comportant plusieurs diocèses

La situation du catholicisme est particulièrement fragilisée

dans l’Etat de Rio de Janeiro et dans la région métropolitaine

du Grand Rio. Il est intéressant d’observer que l’archidiocèse

a conservé seulement la commune de Rio de Janeiro. Sa croissance

démographique a été relativement lente : 4 316

978 habitants en 1970 ; 5 090 723 en 1980 ; 5 480 767 en 1991 ; 5 857

904 en 2000 (au total, une augmentation de 35,7%, alors que le Brésil

croissait en moyenne de 79,5%). En 2000, dans la commune de Rio de Janeiro,

60,71% des habitants se déclaraient catholiques. L’archidiocèse

comptait 542 prêtres (moyenne : un prêtre pour 10 330 habitants)

et 240 paroisses (moyenne de 24 408 habitants par paroisse).

Très différente est l’évolution des diocèses

voisins [Duque de Caxias et Nova Iguaçu] (…)

|

Diocèses

|

Nombre de paroisses

|

Habitants par paroisse |

Nombre de prêtres

|

Nombre habitants

par prêtres |

|

Duque de Caxias

|

19

|

64 470

|

32

|

38 279

|

|

Nova Iguaçu

|

43

|

40 803

|

69

|

25 428

|

|

Rio de Janeiro

|

240

|

24 408

|

542

|

10 330

|

On peut conclure que la population des diocèses de Duque de Caxias

et Nova Iguaçu, au contraire des autres communes des régions

métropolitaines, ont peu augmenté (dans la période

1980-2000). Même ainsi, le développement institutionnel

a été inadéquat et la disponibilité d’agents

pastoraux (au moins de prêtres diocésains et religieux)

a été insuffisante comme on peut le constater dans le

tableau suivant. Tout cela suggéré que l’Eglise catholique

doit mieux répartir ses ressources.

[L’article poursuit en étudiant dans le détail

la situation de nombreux autres diocèses ou métropoles,

que nous ne pouvons pas reproduire ici.]

Une hypothèse : seuls les catholiques pratiquants sont pris

en compte

Il faut formuler une nouvelle hypothèse explicative. Nous l’avons

déjà fait à l’Assemblée générale

de la Conférence nationale des évêques du Brésil

(CNBB), en analysant les défis pastoraux de l’Eglise catholique

au Brésil : « Restent, malgré tout, de graves

problèmes : 1°) la taille des paroisses urbaines qui est

au-dessus (en quelques capitales très au-dessus) de la moyenne

nationale, elle-même déjà élevée […]

». Et j’ajoutais : Dans cette situation, « nous

courons le risque d’avoir une attention insuffisante au peuple

et un épuisement prématuré des forces physiques

et spirituelles du prêtre. Il faut, de plus, observer que le nombre

des catholiques pratiquants qui demeurent, même dans les métropoles,

et qui peuvent être 20-30% du total des catholiques, est suffisant

pour créer une illusion d’optique et conduire à des

conclusions pastorales équivoques. Quand le curé doit

s’occuper de plusieurs milliers de catholiques pratiquants, sans

compter les autres qui demandent certains sacrements comme le mariage

pour eux-mêmes ou le baptême pour leurs enfants, le travail

pastoral de routine (spécialement l’administration des sacrements)

devient si pesant qu’il empêche le curé de se préoccuper

des nouvelles exigences de son public potentiel. Pire : le curé

est tenté de récuser toute nouveauté dans l’action

pastorale, parce qu’il ne peut porter plus de travail et particulièrement

l’effort épuisant pour affronter la nouveauté, l’inconnu

qui exige plus de préparation et souvent la patience de l’apprentissage

sur la base du « essai et erreur ». Dans une société

en rapide changement où il y a nécessité d’entreprises

innovantes, le travail pastoral court le risque d’une perte de

qualité. »

Ces considérations suggèrent que nos curés, même

les plus dévoués, ne peuvent pas accompagner, sinon de

façon précaire, la masse des catholiques qui ne pratiquent

pas régulièrement et qui maintiennent seulement des contacts

sporadiques avec la communauté ecclésiale. Ceci faciliterait

l’exode de catholiques traditionnels vers d’autres Eglises

ou religions.

Conclusion

Bien que notre analyse soit loin d’être exhaustive, nous

croyons avoir montré que la diminution du pourcentage des catholiques

est associé à l’accroissement rapide de la population

(migrations !) et à la lenteur ou à l’insuffisance

de la réponse pastorale de l’Eglise à ce phénomène

démographique. Une étude plus approfondie sera possible

dans un avenir proche. Il serait prématuré de conclure

maintenant en termes définitifs, mais l’étude des

faits semble suggérer que souvent ce ne sont pas les fidèles

qui ont abandonné l’Eglise mais que c’est elle qui

a laissé d’importants groupes de population sans l’accompagnement

pastoral qui leur était dû.

L’étude des Eglises évangéliques et des autres

religions [cf. le dossier suivant de Dial] confirmera que l’expansion

d’une religion est liée à son dynamisme, à

sa capacité de mobilisation et à sa stratégie d’évangélisation.

.

Traduction

Dial.

En cas de reproduction, mentionner la source Dial.